おはようございます。

坪井佳織です。

808dayに先駆けて公開した、TR-808の生みの親、菊本忠男さんへのロングインタビュー第一弾に対して大きな反響をいただき、ありがとうございました。みなさんに一緒に朝礼を受けてもらえて、心強かったです!

SNSの反応はもちろん、コメントもたくさんいただきました。ありがとうございます。

本日は第二弾、MIDI規格誕生秘話をお届けします。

今年、2025年1月、菊本さんはアメリカのMIDI協会(MIDI Association)から「MIDI 生涯功労賞」を受賞されました。MIDIとは、Musical Instrument Digital Interfaceの略で、「ミディ」と読みます。メーカーの壁を越え、楽器の間で演奏情報をやりとりするための国際規格です。

たとえば、ローランドのシーケンサー(自動演奏装置)でヤマハさんの音源を鳴らす、という、今では「それが何か?」と当たり前になっているのはMIDIのおかげなのです。

そんな「MIDIの設立に貢献した人」として世界から表彰された菊本さんに誕生裏話を聞いてみました!

|

|

|

「当時、電子楽器の制御というのは、各社バラバラにヘルツ(Hz/V:ヤマハ、コルグなど)だったりボルト(Oct/V:モーグ、ローランドなど)だったり独自に決めていた。だから互換性がなくて、接続できなかったんですよ。

それをね、あの、電子楽器普及の大きな障害になると、社長(当時)の梯さんが前々から懸念されてたんです。

統一規格を作ってほしいと、僕と、それから浜松の開発者と、2〜3人ぐらいかな、社内で話されて」

当時のローランドには、大阪本社(住之江)と浜松、開発拠点が2ヶ所ありました。

菊本さんは梯さんに統一規格を作ってくれと言われたとき、確かにその通りだと思われたんですか?

|

|

(菊本さんからご提供いただいた写真です。左:菊本さん、右:梯さん)

|

|

「思いました。

ただね、ヤマハさんは当時デジタルでは10年は先行されていたリーディングカンパニーですからね。創業10年目の町工場に過ぎないローランドが提案しても相手してもらえるかどうか。

梯さん、その辺がこう、大胆不敵というか、なんて言うんですかね(笑)。

僕は『難しいんじゃないですか』って言ったんですけど、それでも梯さんはまずは提案してみようということで、始めたんですよ」

なんだか、バディ映画でも見ているような気持ちです。梯さんと菊本さん、お二人のどちらかでもいらっしゃらなければデジタル楽器界はもっと分断されていたかもしれません。

|

|

「で、僕はそのとき大阪の住之江でリズムマシンのヤオヤ(TR-808)とかやってたんでね、単にシンセサイザーで楽器音を鳴らすだけじゃなしに、リズムマシンもコンピューターも全部含めた総合的なシーケンサー・システムにすべきだと思ったんですよ。

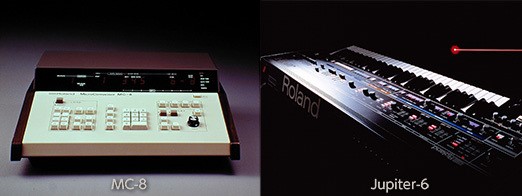

もうひとつの、浜松では玉田君※が、開発中のJupiter-6※をシーケンサーで、つまり、MC-8のように鳴らしたいと。だからMC-8の延長形でデジタル化したものを開発し始めた。

同時に2つ始めたんですよ。

それがスタートです。

たしか1979年か1980年ころの話ですよ」

※編集部注:

玉田さん:世界初のマイコン制御のシーケンサーMC-8(1977)を作られた方

Jupiter-6:MIDI搭載一号シンセサイザー(1983)

|

|

同時進行で2つ!?

もう波乱の予感しかしません・・・。

|

|

「当時ね、まぁ、正直にいうと、浜松と大阪とで、開発は競合してたんです。

でも、分かりますよ。

浜松チームはJupiter-6をどうしてもデジタルで動かしたい、と、そういう気持ちがありますからね。

だからDCB案※を出したんですね」

※編集部注:DCB (Digital Control Bus) とは、JUNO-60などで採用されたMIDI誕生前のローランド独自の通信方式です。1鍵の発音と停止をMIDIのようにノート・オンとノート・オフの2つのメッセージではなく、数ミリごとに押鍵されている最大8のキー・ナンバー・バイトを連続してパケット送信し、そのバイトのMSBがゼロになった鍵がノート・オフとなる、菊本さんがおっしゃるように(後述)とても基本的(アナログ的)な方式でした。

浜松チームの中心になっていたのは、当時の浜松開発のトップ、酒井忠雄さんでした。菊本さんをして「天才だった」と言わしめる方でした。ローランドの黎明期を技術で支えた重要な人物でしたが、若くして事故で急逝されました。亡くなられた後も、「これは酒井さんが」と常にお名前が残り続けるほど影響の強い功績を残された方です。

当時の社内報に、菊本さんと酒井さんがお二人でアメリカに出張されたときの旅行記が残っていました。酒井さんから菊本さんへのメッセージにじーんとしました(涙)。

|

|

|

「DCBは、非常に基本的なアイデアなんですよ。

こっち(大阪チーム)はMIDIの原型を独自で開発しててね、あるとき浜松から電話がかかってきて、『菊本さん、これ(統一規格)、こっちで勝手に始めてるからね』って。

それで、本社が住之江にあったから、こちらは『住之江フォーマット』※というてたんです」

す、住之江フォーマット!?

ダサ・・・ピー!!

MIDIになってヨカッタ・・・。

※編集部注:

「住之江」という地名を冠したのは、その時代に「サッポロシティ・スタンダード」「カンサスシティ・スタンダード」というデータ・フォーマット(民生用カセットにマイコンで作成したデータを保存するためのフォーマット)があったことに由来すると思われます。

|

|

「最後にデスクの上に2つを並べて置いてね、梯さんが僕の方を、つまり、住之江フォーマットを選んでいただいた。

まぁ、住之江フォーマットになってよかったですよ。

浜松案のDCBには一点、心配なことがあったから」

そうなんですか?

|

|

「うん、当時のシンセサイザーはチャンネル概念が1チャンネル1ボイス(1音)だったんですよ。

チャンネルの割り当てはシーケンサーがやることであって、音源は鳴らすだけだから、ボイス数が違うものだったら使えなくなるじゃないですか。

だから、DCBだといずれ行き詰まることになってたんじゃないかな。

浜松チームの中心だった酒井さんにとって住之江フォーマットは、ある意味、ライバルだったと思うんだけど、ローランド案が住之江案に決まってからはヤマハさんとのやりとりでも持ち前の弁舌で援護してくれました」

ところで、梯さんは、どういう順で他メーカーさんにお話を持っていったんですか。

|

|

「まずはアメリカのオーバーハイム(Oberheim Electronics)に声をかけたんです。

オーバーハイムは、Oberheim Parallel Busっていうそれらしいことをやってたんです。おそらく中身はアナログの8チャンネルだったんだけど、梯さんはこれをデジタルにすべきだと思われたんですね。

で、話したら、オーバーハイム側は興味がなかったんですよ」

ある意味、菊本さんの最初の予測通り、うまくはいかなかったんですね。

|

|

「それで、オーバーハイムはシーケンシャル・サーキットのデイヴ・スミスさんを紹介してくれたんです。もっとデジタルを分かっているから、と。シーケンシャルはローランドのDCBの技術によく似たフォーマットを作ってきました。

1981年に声をかけたみんなで集まったときに、それを持ってきたんです。集まったのは、ローランドからは梯さん、浜松の酒井さんと僕。ヤマハからは平野さん、西元さん。コルグから三枝さん。シーケンシャルのデイブさん、オーバーハイムのトムさん、などでしたかね。

シーケンシャル・サーキットはローランドのDCBを分析、改良して、オン/オフの組み合わせにしたのね。住之江案のように、最初に一発オン、最後に一発オフ、それだけ。

ただ、それがDCBのように1ボイス1チャンネルだった。

一方、ヤマハさんが提案されたのは、1チャンネルがポリフォニック(複数音対応)だった。一番大事なところは押さえてはったんですね。ただ僕が思ったのは、コーディングをもう少し効率よくできないかということだった」

このとき、ヤマハさんの技術面での中心だったのは、西元哲夫さんでした。技術的な意見の違いを丸く収めることに尽力されたのは、平野勝彦さん(故人)でした。お二人はこの後、DX7開発を牽引されました。

シーケンシャルが持ってきたのは、住之江フォーマットじゃなくて、浜松フォーマットに近いものだったんですね。そして、ヤマハさんが持ってきたのは、合理的だけどコーディングが複雑だったということですね。

それに対して、住之江フォーマットはどんな特徴があったんですか?

|

|

「僕はドラムの開発部門にいたんで、ドラムとの同期演奏を重視してて、つまりドラム用のシーケンサーとMCのようなシーケンサーを同期して動かす必要があったんです。

元々、DINケーブル※には全部で5ピンあってね、そのうちの2ピンで演奏データ信号を送って、残りの3ピンに従来のDINシンク信号を送ることもできるが、同期信号も符号化し、混合して2ピンで送れるということに気がついた。

プロトコルの中に同期信号も全部入るというのがちょっとしたアイデアだったわけです」

プロトコルというのは、データ通信の共通ルールのことです。

※編集部注:

DINケーブル:のちにMIDI規格に採用される5ピンのコネクター

|

|

|

「ヤマハの平野さんがね、それを高く評価してくれました。

当然、スムーズではなかったですよ。

それはそうですよね、前代未聞の世界統一規格を成し得るために、どの技術者も真剣だから。

各社からは独自の疑念や意見がでまして、さっき言った酒井さんが論理立てて説得しましたが、なかなかまとまりません。

それで、平野さんが『両方をシーケンシャルに持って行って選んでもらいましょう』と提案してくれたんですね。その結果、シーケンシャルがローランド案を選んだんで、その後はタフネゴシエーターの西元さん(ヤマハ)と酒井さん(ローランド)が厳密な検証を重ねて整えていった」

うわぁ、最初に菊本さんが「ヤマハさんには同意してもらえないだろう」という心配がついに打破された瞬間、歴史が変わったんですね!すごい。

|

|

「ヤマハさんは1チャンネル・ポリフォニックという形で、もう先端技術だったんでね、それなのに、非常に好意的に協力してくれてね、僕らの住之江フォーマットに賛成してくれたんです。それでアクティブ・センシングなど、ヤマハ案も取り入れて、日本案として整えて合意を得ることができた。

あれがなかったら、つまり、平野さん、西元さんらヤマハさん、浜松案で対立した酒井さんのご協力がなかったら、海外ではもっと混乱してたに違いないね。

今回のMIDI 生涯功労賞は、平野さん、西元さんとわたしが受賞しましたが、わたしとしては酒井さんも共に受賞した気持ちでいます」

じーん(T_T)・・・。

とはいえ、世界中のメーカーがすべて納得したわけじゃないですよね、独自にやりたいこともあったでしょうから。

|

|

「そこはね、『システム・エクスクルーシブ』を入れたらね、みんなが安心したわけですよ。自分たちの独自の規格も組み込めるって」

システム・エクスクルーシブとは「メーカーや製品ごとに好き勝手やっていいよー」っていうメッセージです。

|

|

「みんなの顔がね、ふわっと。顔が変わったのが分かったの」

つまり、各社が納得してローランド案が選択されたわけなんですね。

ところで、菊本さんが住之江フォーマットを思いついた裏には、前職の経験があった、と聞きました。

|

|

「あぁ、京都大学のね、熊取にある原子力実験所の中性子回折制御装置をやるのにね、通信システムが要ったんですね。そこへコンピューターを納めたんですね。

それと、化学会社のプラント制御システムね、機械を遠隔操作するプロトコルを書いてましたから。

前職で機器を遠隔操作するっていうのを当たり前にやってて、それを音楽に応用して、楽器を遠隔操作しただけ。MIDIってつまりプロトコルですからね、既によく知られた技術だったんですよ。

その当時はプロトコルという言葉は使われていなかったからね、だから『住之江フォーマット』って言ってたんです」

今振り返って、MIDI規格はなぜ完成されたと思われますか?

|

|

「やっぱり国際規格を作ろうとするとね、いろんな意見が出るでしょ。その辺がよくまとまったんですよ。それには何よりヤマハさんのご賛同と協力が大きかった。

たとえば、国内では技術的な合意は得られたんだけどね、一方で、シーケンシャル・サーキット社は最後までチャンネルをモノフォニックと勘違いされてたようで、8ボイス(チャンネル)では不足する、16チャンネルに拡大してオムニ・モードを追加するように求められたんです。日本案ではチャンネル数は8だったので、オムニ・モード追加と16チャンネル化をまとめて合意しました。

解説文を送って誤解を解こうとしましたが、結局、実装段階で気がついてくれたようで、解決したんだけど。

住之江フォーマットは非常に合理的なコーディングで、データが圧縮されて、なおかつ十分な分解能を持っているというところを認めていただいたと思ってます。特に、音の強さを表すベロシティを7ビット(128段階)にしたのは後に批判がありましたが、今でも正しい選択だったと確信しています。

|

結果として、住之江フォーマットが世界統一規格になりましたが、これは公知の技術を楽器分野に応用したに過ぎません。MIDIは誰よりも大胆・革新の人、梯さんの偉業ですが、僕としては、TR-808と同様のハッピー・アクシデントだったと感謝しています」

|

|

先日配信した『YMOがTR-808試作機を公開してました』でお伝えした通り、TR-808は「リアルなドラムサウンドを作るつもりが、開発者の意図せぬ使われ方で広まった」という、幸運な結果となりました。菊本さんにとっては、MIDIも同様だった、というわけですね。

こうして、1983年1月。アメリカのNAMMショーで、関係者が立ち会い、シーケンシャル社Prophet-600とローランドのJupiter-6やJX-3PをMIDIケーブルでつないで演奏するという歴史的なデモでMIDIが誕生したのでした!

|

|

わたしは、ローランドで働いていた90年代に、SMF(スタンダードMIDIファイル)という、音楽データを制作する部署にいました。なので、毎日、毎日、MIDIの制約の中でミュージシャンが見事に表現しているデータを解析していました。

音楽表現に必要な要素を、効率的かつ効果的にギュッと濃縮して、世界中のメーカーが合意したという、奇跡のような背景に、あらためて感謝しかありません。

ふぅ。

ロングインタビュー、現在、1/5くらいです。

まだまだ続きますよ〜〜!

|